|

| 売れないかもしれない理由 |

|

|

● フレームが華奢で弱そう。

クロモリフレームの特徴が理解されない悲しい状況。

無印良品伝統の一直線で纏めたデザインが仇となり、

メインフレームの細さが際立ちます。

シンプル過ぎて何かもの足りない、

そこが不安に感じる訳ですね。

低重心にという理念は正しくとも、

かなり低いフレームには

確かに空き過ぎた不足感はあります。

|

|

|

|

|

● フレームに貼られたシールが異様。

取説が貼られています。 そこら中に護符のように。

メインフレームの上面なんて、耳なし芳一 状態です。 おもわずたじろぐ防犯効果?

家電製品だって取説の完全シール貼り展開なんてやってません。

ひょっとして新たな行政指導でしょうか?

ガンプラのディテールアップの様でもあり、

楽天市場の広告だらけのサイトの中の怪しいパチものの様でもあり、、、。

|

|

|

|

溶接跡もアルミフレームよりずっときれいなので、フレームのシンプルな美しさを活かしていただけませんか?

|

|

見慣れると違和感は消えますから、

これをデザインとして眺めれば、

《 Tartaruga Type-F 》のグラフィックよりも

ずっとましです。

でも、全部取っ払ってすっきり無印にすれば、

良品感がぐんと向上するのではないでしょうか。

無印良品ですし、

デザイン代わりの余計なものは不要です。

|

|

|

|

|

|

● たったの16in.が内装3段でどう走るのかが想像できない。

ごもっともです。 どう見ても走らなそう、そうでなくても扱い難そう。

普通な自転車ならスルー出来る内装3段も、こいつがキモとなりそうでそうはいかない・・。

改めて考えてみるも、内装3段はよく分からん・・。

ペダル1回転で進む距離とか言われても分からんし。

何か考えんといかんの、これ?

|

|

|

● この価格で一般軽快車なのかスポーツ車なのか判然としないのは辛い。

ストレートなフロントフォークでスポーツ車指向の佇まいを見せるデザインに

一般車の鉄板・内装3段変速のローラーブレーキ仕様では、ターゲット層がピンと来ません。

自分は買ってもいい層なのかどうか、無印信者であっても自信が持てないでしょう。

これは上の内装3段の理解の問題が、適用範囲の問題に置き換わったものとなります。

買ってみないと分からないんじゃ、おいそれと手を出せませんね。

|

しかし、今のご時世にあって、INTER-3 のクオリティの高さは見直されるべきです。

スポーツ車に向いていないだけで、パーツとしては安定感抜群の逸品だと思います。

|

|

|

|

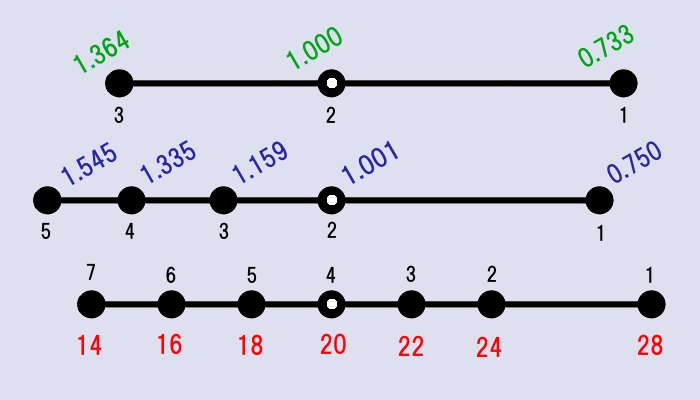

許容限界的な遅さなれどそこそこ登りにも対応でき、万能的な使い勝手の良さを持つ XDS W5 との比較です。

|

|

|

ペダル1回転で進む距離を CATEYE の《タイヤ周長ガイド》を参照して計算します。

●XDS W5 4028mm =1055mm(14×1.75)× 42T/11T

∴ 15km/h=ケイデンス 62、20km/h=ケイデンス 83

●無印16型 3585mm =1195mm(16×1.75)× 48T/16T -----(中速ギア)

∴ 15km/h=ケイデンス 70、20km/h=ケイデンス 93

4876mm =3585mm × 136% -----(高速ギア)

∴ 15km/h=ケイデンス 51、20km/h=ケイデンス 68

●ママチャリ 4958mm =2169mm(27×1-3/8)× 32T/14T

|

|

|

|

中速ギアでは XDS W5 に輪をかけておっそいのが分かります。 よって中速といっても常用外です。

無印良品16型の内装中速ギアは、半ば登坂用といったところでしょうか。

常用ギアとなる高速ギアは、ママチャリとほぼ同じ(26in.と 27in.の中間)になります。

これは、16in.車の設定として適切なものだと思われますが、

やはりママチャリな漕ぎ方を前提にした常用ギアとなります。 まぁ、やむなし。

割り切ったシングルギアの XDS W5 と比べると、合っているような、そうでないようなストレスを感じます。

車重や内装変速とローラーブレーキの抵抗で、キレが悪いせいでしょうか。

思い起こせば内装3段の踏み応えは、みんな軽すぎるか重すぎるかだったような気がします。

選択肢があるだけで、どのギアもすっきりしないものだったような気がします。

Tartaruga Type-R の DualDrive のように外装変速と組み合わせないと快適運用はできないでしょう。

であるなら、これでもいいか? ステップ比の大きさを考えれば意外とここらが落し処かもしれません。

170mm のクランクとしっかりした三ヶ島のペダルが良い助けとなっています。

( XDS W5 は165mmと樹脂ペダルで全く問題ありません )

|

それ以外の要素で身を成り立たせていました。

まぁ、自転車としてはズルをしていた訳です。

|

|

|

自分に合ったギア比となる状況は一時的な偶然でしかありませんから、

内装3段変速は趣味としての “走り” にはやはり不向きです。

疲れをコントロールするギアが無いのでは、足を延ばせません。

Tartaruga Type-R はギア比を合わせたものの、

“走り” は芳しくありませんでした。

|

|

|

どちらも根幹的にどうにもならないのですが、

比べれば無印良品16型の方が、走りっぷりがず〜っと健全で、好感が持てます。

何だかんだ言っても、ズルの無い自転車にはそれなりに楽しいものがあります。

負わされるものが無いというのは、気持ちが良いのです。

|

|

|

|

| ところでケイデンスってどうよ? |

|

|

「ケイデンスは 90 が良い」という定説があります。

ロード乗りにとっては乗れてるかどうかの審判の分かれ目となりますが、

内装3段変速には関係なさそうですね。 適用外です。 (^_^;)

●シティサイクル(ママチャリ)= 50〜60

●クロスバイク = 60〜80

●ロードでサイクリング = 70〜100

と言った、リアルに思える情報に従えば、こちらは 60 rpm が目安となりましょう。

酸素摂取量の面から最も経済的 (https://note.com/ak1986/n/n4682d3b94cb1) だそうです。

60〜70 rpm で 15〜20km/h をカバーしていますから、やはり適切なギア設定だと思います。

|

|

| ペダル回転数の意味合い 自転車探検! (https://jitetan.com/pedal_rpm.html)より |

|

|

ペダル(クランク)回転一定で走るのが効率的な訳だが、

その一定回転数は体力差などにより個人差がある。 また、サイクリングと競技では回転数が異なる。

風が強くない平坦路におけるペダル回転数は、一般には表1のようであるが、好みや個人差があるので目安。

自分に適した回転数を決めるのが望ましい。 エネルギー効率の高い 70 rpm 前後が標準的な回転数。

坂道および強風の向かい風のときは、ペダル回転数を下げる。

最適回転数はクランク長によって変わる。 クランク長が長いと最適回転数は低くなる傾向にある。

|

| 表1 ペダル回転数の意味合い |

| ペダル回転数 |

意味合い |

| 〜40 rpm |

変速機トップでこの回転数だと、筋肉の負担が大きい。 |

| 50 rpm |

マウンテンバイクでの登坂に適当。

普通歩行と同じリズム。普通の歩行数は毎分50歩行(右1歩+左1歩のサイクルを1歩行として)。 |

| 50〜60 rpm |

変速機なしのシティ車(ママチャリ)に適当。 |

| 60〜70 rpm |

変速機付きのシティ車やマウンテンバイクに適当。ロードバイクの登坂に適当。 60 rpm は1秒間に1回転。 |

| 70 rpm |

エネルギー効率が最も高い。 サイクリング、通勤および旅行に向いている。 |

| 70〜80 rpm |

クロスバイクやランドナーに適当。 |

| 80〜90 rpm |

長距離競技用。 ツール・ド・フランスの競技者の多くがこの範囲。 |

| 80〜100 rpm |

ロードレーサーはこの範囲が適当。 ランス・アームストロングは低ギア比の 95 rpm で長距離の坂道を登った。 |

| 0〜100 rpm |

この回転数範囲では、ペダルに加えることの出来る力の大きさはほぼ一定。 |

| 100 rpm |

タイムトライアルはこの回転数の人が多い。 ほとんどの長距離時間記録は、この回転数で出ている。

その平均は約 103 rpm。 |

| 100 rpm〜 |

100 rpm より回転数が上がると、回転数の上昇と共にペダルに加えられる力は減少していく。

ペダルの速さを追って力を加えることが困難になっていくため。 |

| 120 rpm |

この回転数から上では馬力は低下していく。 |

|

|

|