|

|

2003年にはすでに Giant の revive が登場しており、こちらではポジションの適正化がかなり重視されています。

|

|

|

|

| アナタ専用の乗り心地になるよう、ちょっと おせっかいします。 |

|

|

身長や腕、脚の長さ。ヒトのカラダはそれぞれ違います。

だから最適な乗り位置=ポジションも、

一つとして同じものはないんです。

ところがこれまでの自転車は、そんな基本調整すら一大事。

新たに部品を買わなければいけなかったり、

あるいは調整なんかできなかったり。

そこで、リバイブは、自転車とアナタの接点である3ポイントの調整を

簡単にできるようにしました。

それが、サドル位置、ハンドル位置、ペダルとの距離。

アナタだけに最適なポジションになれば、

オーダーメイドのような走り心地になります。

そして、全体に低めの乗車位置のおかげで自然と足つき性も良くなり、

安全に。

スポーツバイクブランドとしての、おせっかいです。

|

|

|

| (Giant の解説「リバイブって?」より) |

|

|

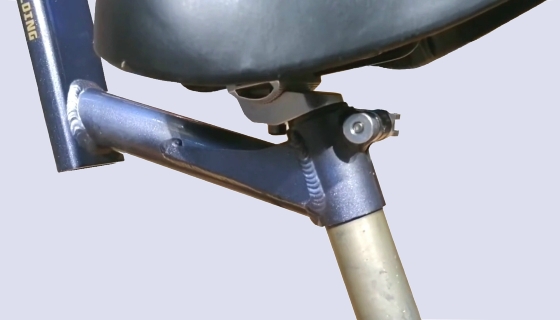

左画像)

revive(8段変速)

\62,790-(本体価格 \59,800-)

上掲画像)

revive i3(内装3段変速)

\68,040-(本体価格 \64,800-)

他)

revive 7s(7段変速)

\57,750-(本体価格 \55,000-)

revive E(電動アシスト・内装3段変速)

\231,000-(本体価格 \220,000-)

|

|

|

|

|

|

Type-F を購入したショップにも一時 revive 7s の試乗車があったんですが、私は遠慮してました。

素の人力で動かすには見るからにゴツ過ぎですし、長すぎるチェーンステーとかは異様で、

そのくせ初めからしっかりした実用装備が付いており、

確かにこいつが活きるシチュエーションが在るには違いないのですが、

負の予感を乗り越えるほどの趣味の対象としての魅力は感じられませんでした。

およそ半額という価格相応の安っぽい部分があったせいかもしれません。

しかしながら車体設計に関しては、恐ろしく本格的に取り組まれているのもはっきりしていました。

Type-F はただのシートポストでリカンベントな体勢を支えていますから、

そりゃもうエライ違いなわけで、モノとしての直な比較は避けたかったというのが、本音でスっ。

(エンジンが付いててもおかしくないようなやつと比べられるのはちょっと・・・)

詰めの甘い、手間も気配りも出し惜しみしたようなのと違って、

専門企業の新規開発品はやはり凄いものがありますし、

しっかりと現実性に裏付けられた存在感があって、変わってはいてもまさしく正統派な訳です。

自転車の説明も、聞こえ良く意味深に単語を使われてその気にさせられる宗教みたいなものではなく、

当たり前にまともで安心して読めます。 やっばり正統派な訳です。

revive についてはこちらの記事でよく纏められていると思います。

小径車、折り畳み自転車、リカンベント試乗記 (http://blog.livedoor.jp/minivelofan/archives/53389105.html)

そんな脅威の revive ですが、私の記憶が正しければシートスライド部に特許侵害があったとかで、

突然生産中止となりました (2005?)。

販売筋からのお話みたいでしたので、真偽のほどは不明です。

シート部のスライド機構と言うのであれば、この revive の上下スライドこそ当てはまると思います。

|

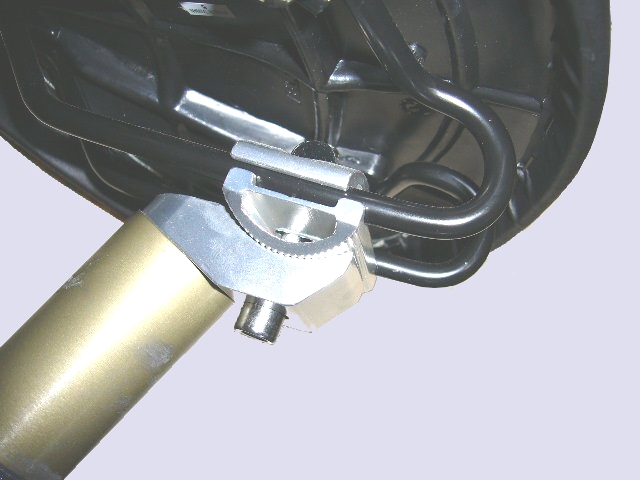

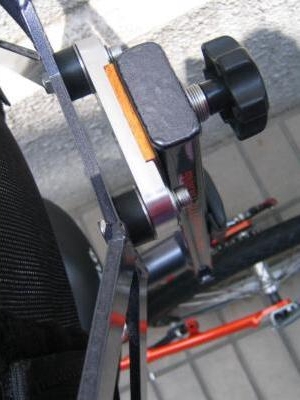

一見よくできたスライド部ですが、固定力不足という情報もあり、

次項の画像のようにクランプを併用する対処法がありました。

|

|

|

|

| 相変わらず詰めが甘い |

|

|

|

|

|

《ものは試しとすがる思いで新し物買いをした新型シートフレーム》ですが、

残念ながら、従前とは別物な組立て精度で実現しているのは、別の面倒だけです。

私は既に背もたれを改良してぐらつかないようにしていましたから、

新型の、サドルと背もたれの半端ない不調和は誤魔化しようが無く、試乗どころではありませんでした。

乗り出すにあたって私にできることは、

背もたれの角度をサドルに合わせるべく、DIYで試行錯誤するしかなかったのですが、

DIYは技量と資材次第ですから、なかなか思う様には出来ないものです。

条件に恵まれた方であれば、手の掛け甲斐があると見過ごせるのかもしれませんが、

ユーザーのDIYが不可欠なようでは欠陥車の謗りを免れません。

私は最終的に木製のスペーサー1枚を作っただけでしたが、それで何とか切り抜けられました。

メーカーであればホンの片手間仕事ですよ。

新型シートフレームの目的が何であれ、背もたれの角度は背中に沿うよう修正すべきでしょうし、

お尻の落とし加減を探るためのサドルの上向き調整範囲は、あと少し足りないと思います。

|

|

旧シートフレームで背もたれの角度の問題が出なかったのは、

背もたれのマウントゴムが柔らか過ぎたのと、サドルの調整範囲が十分に機能したためです。

角度の問題は内含されていたかもしれませんが、サドルを背もたれに合わせることができたので、

角度が問題化する契機が無く、まぁこんなもんだと納得していられた訳です。

新型シートフレームでもノーマル状態であれば、

マウントゴムは適度に変形して、角度の問題は表面化し難いのかもしれません。

(が、構造上の不整合がもたらす変形は消耗・損傷に直結します)

|

|

|

|

でも、本来であれば背もたれを取り付けている縦フレームの角度を変えれば済む話ですよね?

それに繋がる丸い横パイプの長さも少し切り詰める必要はありますが、

その継ぎ目一か所で調整できる問題です。

シートフレームまるごと刷新にもかかわらず、そんなひと手間さえ掛けられない理由とは何でしょうか?

無くても困らない拡張ボスを継ぎ足す努力はなされているというのに。

横パイプを切り詰めるだけでもサドルに合わせることが出来るはずですが、

おそらく、“新しい乗り物” らしさの無い、リラックス感の乏しいものになると思います。

乗車時の背もたれの傾斜は旧シートフレームより強まり、バランスが良いとは言いかねますが、

こういうバランスのユルさがないと、新型シートフレームのライディングフォームの違和感が薄まりません。

諸々のバランスがおかしいからこそ、バランスが取れているようにも思えるのが新型シートフレームです。

|

|

|

|

|

|

|

|

パイプの継ぎ目で

縦フレームの角度を変えて重ねてみました。

拡張ボスを追加するより容易に見えますが、、。

足元との関係はさておき、

これくらいでサドルとの位置関係は良くなるはずです。

というより、

こうでないと乗れたものではないと思うのですが。

標準状態で乗れるというのは、

うまい具合にゴムマウントがいい加減な証拠です。

|

|

|

注) 以上は別ページに記載の《パニアラック》の存在を知らなかった時の古い記述です。

新型シートフレームの目的はパニアラックの装着のようですから、

拡張ボスはあの位置が都合よく、事を面倒にする縦フレームの角度変更は不可です。

隠された真実を知れば全て理解できます。

|

|

|