何かいいこと言った?

| (2019/08 時系列見直し) |

| アイドラ 〜 おかしいぞ、これ |

|

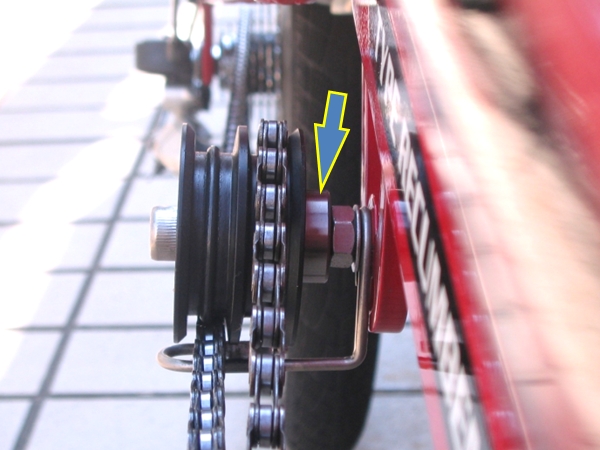

| pedalhome.cyclehunter.comより 画像の一部 |

視覚的デザインとしてはよくまとめられています。

何かいいこと言った?

|

| まともな作りに見えても不可解なもの | ||||

|

|

|

|

表裏にシールドベアリング付き、

チェーンに合わせて軸方向にスライドもします。 これはもう DURA-ACE でも 、しかし |

| 相反する三つの事実 | |

| (その一)スライドは理にかなっている | |

|

ダブルタイプのアイドラはチェーンラインを横方向へ無理に広げますから、

チェーンは常に斜め掛けになり、ギアポジションによってさらにそれは強まります。 チェーンの捻りが緩和されるほど前後に長いレイアウトではないので、 アイドラをスライドさせて対処しています。 |

|

| (その二)スライドするならベアリングは不要 | |

|

ベアリングを固定せずにスライドさせていますが、

フリーなままではベアリングの内輪と外輪は共回りしてしまうので、ベアリングとしては機能しません。 内輪がただのスリーブの役目をして、ボルトとの接触面で回転しているだけですから、 完全に無駄遣いというやつです。 何を考えているのでしょうか。 ただの半ねじボルトが回転軸ですよ ! それで代用できるとはいえ、駆動側チェーンのテンションが掛かる回転部の軸ですから、 粗野というよりも杜撰な設計の不始末です。 丁寧にメンテする限りにおいて使用上差支えはありませんが、精神衛生上よろしくありません。 |

|

| (その三)ところがスライドする必要はない | |

|

Rと RE ではチェーンリングの大きさ(とおそらくチェーンライン)が異なるために、

チェーンチューブはアイドラ側で支持し、チェーンリング側をフリーにして対処しています。 アイドラに近い位置でチェーンチューブが固定されているために、 チェーンのアイドラ通過ラインは、ほとんど変動しません。 よって、スライドする必要もなく、アイドラはチェーンチューブに合わせて固定しておくべきです。 |

|

|

アイドラの軸方向の自由度は、両車のチェーンラインの差を吸収するための調整代なのかもしれません。

でも、それぞれに合わせて固定する面倒は省いてしまったんですね。 防塵対策も無し。 詰めを敢えて緩くしておけば適当に折り合いがつく、というのが設計者の流儀なようです。 |

|

| 裏の事情 | |

|

実はこのアイドラ、二つのシールドベアリングの間を支えるスペーサーが入っていません。

《↓》

しっかりボルト締めするとベアリングが壊れますから、ただボルトに通すだけしかできません。 固定しない(してはならない)仕様であることをはっきりと示したほうが安全と言えます。 よって、固定ボルトの寸法はアイドラに合わせる必要は無く、 長めの一般規格の半ねじボルトでお安く代用可となります。 長さの余った部分をスライド代と解釈することは、意味の求め過ぎというやつですね。 |

|

|

以上、設計意図が不明瞭でどこで笑えばいいのか分かりませんが、

見た目の品質感だけは満たしていますから、 意図的なものであるなら逃げ方・目の逸らせ方が巧いと言えます。 ( 端的に“インチキ”と言ってしまえば、買った我が身が哀れ〜) |

|

|

|

| チェーンチューブは撤去 | |

|

チェーンチューブとチェーンは擦れ合う関係ですから、

チューブの固定位置を最適化するのが肝要で、合わせきれない支持部に手を加える必要があります。 が、実際には擦れない位置なんてありませんから、チューブを撤去してしまう方が得策です。 チェーンのメンテは楽になりますし、アイドラはボルト全幅を使ってスライドするようになります。 アイドラがスライドしない場合は、捻じれたチェーンによってアイドラ本体が削られやすくなりますから、 アイドラの賞味期限はスライドさせた方が確実に延びます。 |

|

| Oリングは偏摩耗 〜何とかした方がよさげ | ||||

| 100%消耗品 | |

|

|

|

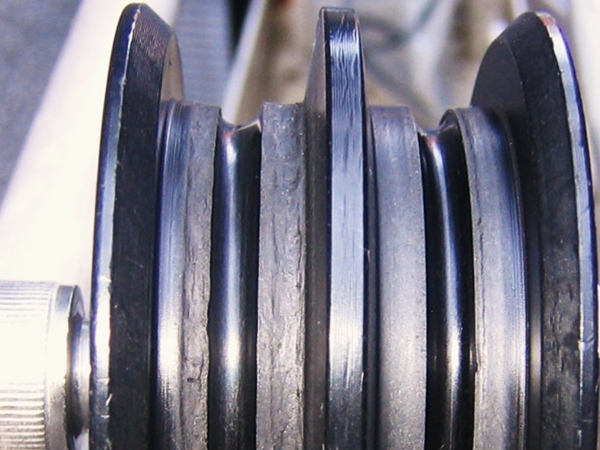

駆動側(左)のOリングは左面が削がれていることから、

チェーンが左側に傾いた状態で通過していることが窺えます。 また、伸びてぶかぶかです。 戻り側(右)はOリング右端に沿った樹脂部が削られていることから、 チェーンが右側に大きく傾いた状態で通過していることが窺えます。 チェーンは捻られて共に外側に傾いてしまうのですが、 駆動力のかかる側の方がテンションが高く復元力が強まるので、 傾く度合いは戻り側が大きくなり、樹脂部に接触してしまうのでしょう。 側壁にはダメージがありません。 (チェーンチューブ無し、9速チェーン使用ですので、念のため。 ノーマルではどうなるのか興味のあるところ) |

|

| 広げ過ぎ? | |

|

左右に広げられ身を捻らせながらアイドラを通過したチェーンは、

チェーンリングに斜めに噛み込まれていきます。 このようなチェーンの流れにはいまひとつ切れがないというか、抜けが悪いというか、そんな手応えです。 余裕があり過ぎるように見えるOリングの間隔は約13mmです。 8速のスプロケットピッチは 4.8mmですから、リヤ 2.7ピッチ相当の間隔ということになります。 アイドラとBB間の距離は短いように見えて約440mmあり、 これは MTB の後車輪軸とBB間の距離(リヤセンター)と同程度ですので、 チェーンラインの振れ幅が ±1.35ピッチ程度であれば、Oリングでも問題は無いという想定のようです。 チェーンラインを押し広げるのは必要最小限でなければいけませんが、 アイドラ側壁とのクリアランスを考えればこんなものでしょうか? チェーンラインは後輪45mmに対し、チェーンリング47mm(私の場合。RE はもっと大きい?)で、 その中間のアイドラの、スライド代の中心が43mmあたりです。 さほど不揃いな訳ではありませんが、とにかくアイドラがしわ寄せを食ってえらい目に遭っています。 |

|

| 消耗品は無理を通す ! | |

|

Wタイプのアイドラには、チェーンラインを無理に広げる以外に欠点がもう一つあります。

送り側と戻り側では、アイドラに掛かるテンションが大きく異なるので、Oリングの歪みも異なります。 アイドラの実効径に差が生じますから、必ずどちらかがスリップして引き摺り抵抗となります。 しかし、チェーンとOリングには油膜がありますし、その他のダイナミックな要素との絡みもありますから、 現実には無視できる程度のものかもしれません。 また、径が小さい(歯数12T相当?)ためか、チェーンを上下に揺さぶります。 タイヤをゆっくり逆転させて観察すれば、良くわかりますが、 多角形を転がすとがったんがったんする、あれと同じだと思います。 HPV の大径アイドラに交換した Type-F は、きれいに何事も無くチェーンが流れていました。 特に記憶はありませんから、何も変わったことはなかったはずです。 諸々の不都合は、Oリングが消耗品たることによってもみ消されるのですが、 Oリングはその大役を担いきれず、いつの間にやらアイドラ自体まで道連れになっています。 これ、専用開発品なんですが、見極めの甘すぎるなんちゃってパーツです。 |

|

| 壊れた (´・ω・`) | ||||

|

|

|

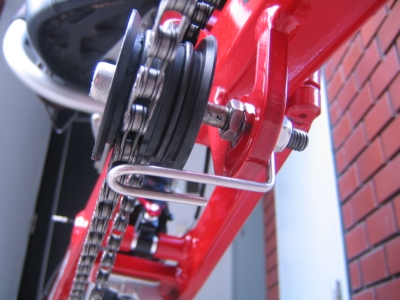

左画像をご覧下さい。 アイドラの内側のベアリングが抜け出しそうになっています。

取り外してみると右画像のようにバラバラになります。 ご覧のとおりベアリングの内輪の間を支えるスペーサーはありません。 ベアリングは外輪が圧入されていると思っていたのですが、特に内側の方はスポスポですよ、これ。 もしボルトを短くして締め込んでいったらどの部分で回り出すんでしょうか。 まともにシールドベアリングを使う気など無いようですね。 このアイドラは補修パーツとして取り寄せたもので使用歴もまだ浅いのですが、 すでにOリングには無数のひびが発生してキューティクルのようになっています。 何考えて作ってるんでしょう ! ? 金返せと言いたいところですが、まぁ実力はこんなモンでしょう。 正体見たり。 エポキシ接着剤でベアリングを封じ込めて手直し完了、たぶん大丈夫でしょう。 現在は購入時の車体に付いていた最初のものに戻していますが、 こちらも今回は目を離した隙に外側のベアリングが抜け始めていました。 一度も走らないうちに。 製造後の経年変化かもしれませんね。 |

|

|

|

| 外側?のベアリングを嵌めた状態。 | 内側?のベアリングはより深く嵌まります。 |

|

ベアリングの嵌まり具合から、裏表があるようなのですが、

必要な部材を省略しているシロモノですので、 これが本来の完成形かどうかは疑わしいです、、、 |

|

見事に 見かけ倒しの 見本です。

あまり大切に扱ってもしかたのない内容の自転車ですなぁ、こいつは。 |

|

| 座面高を落したら欠点どころの話ではなくなった 〜無理でも何とかせねば | ||||

| 追い込めば樹脂本体まで摩滅 | |||||

|

|||||

|

《 エアサスを弄って座面高を落とした 》ところ、ペダリングの入力が改善されたのは良かったのですが、

それが仇となり、走行 300km 少々でここまで削られてしまいました。 見事に駆動側がやられています。 Oリングを外した、樹脂本体のみの画像です。 |

|||||

|

最初から使用していた走行歴 9500km以上のお古の摩滅は気にする程でもなかったので、 短期間でこんなにボコボコと型の付くほど削られるとは思ってもみませんでした。 如何に力が掛かるようになったかの証ですが、 それでもペダリングの効率は bikeE AT 以下と思われるレベルの話ですし、 私は平均体重以下で脚力も大してありませんよ ! RE の電動パワーも考えれば、Oリングの役不足は明らかです。(アイドラそのものの在り方も良くありませんが) 硬度不足か細すぎかで、加重に負けてOリングが潰れてしまうのでしょう。 これでは今後が大変ですので、何か考えることにしましょう。 |

|||||

| 異常なペダリング効率は意図的? | |||||

|

|||||

| こうなっては好き嫌いなど言ってはおれぬ | ||||

| 出来れば外してしまいたい |

|

根本的にこのWタイプのアイドラは、設計者が何かを解決放棄したものです。

アイドラだけではどうにもならないので、途中で考えることをやめてしまったんですね。 そんなアイドラなど、取っ払ってしまえばいいじゃありませんか ! しかし実際にアイドラを外してしまうと、 スイングアーム(チェーンステー)にチェーンが当たるようになります。 座面高をノーマルに戻してもかろうじてクリアする程度で、とても実走行に耐える状態ではありません。 硬いノーマルサスでトップ側何枚かに限定すれば話は別ですが、完全な bikeEスタイルは無理なようです。 残念ながら、やはりアイドラは必要です。 |

|

|

|

|||

|

|||

| これが精一杯 | |||

|

結果として、上画像のような処方となりました。 俗に言う「チェーン落し」の類ですね。

チェーンが自然な通過位置を通るようにアイドラのスライド代を拡張しています。 イン側は脱落防止金具と平ワッシャを外し、ナットは薄い3種に取替えました。 アウト側はボルトを70mmに交換することで延長しています。 これで1〜8速の全域でチェーンの流れに合わせてスライド追従します。 できるだけチェーンが素直にアイドラを通過するよう配慮するのが精一杯な状態ですが、 これ以上の改善余地は残っていません。 欠点として、チェーン脱落の防止策が何一つありません。 エアサスを少し圧を上げて硬くしたことと相まって、 不整路面の突き上げ(例えば踏切横断を急いだとか速い下り坂とか)が大きいと チェーンがアイドラから外れ易くなっています。 脱落防止金具をブラケットの外側からでも取り付ければ少しはましでしょうが、 走行後は、だらんとしたチェーンを元通りにアイドラに掛けておきたいので、 その掛け変えの邪魔にならぬよう、今のところは使用を見合わせています。 |

|||

| それにしても チェーンがだらんとしているのは全く好みに合いません bikeE は苦手やのに | |||

|

チェーンの取り回しはすっきりしましたが、思ったほど足応えに反映されません。

チェーン、チェーンリング、スプロケットを交換し、 アイドラもダメージと呼べる物が無い新品な状態でも、ごろついた感触があります。 アイドラ通過時のチェーン振動らしく、どうしようもありません。 《↑》 (チェーン洗浄注油後のオイルの活きが良い状態で、まったりとペダリングしている際に顕著ですが、 オイルがへたるにつれ症状はかき消されるらしく、治まってしまいます) また、エアサスによる《 キックバック 》の影響は無くなりませんから、 抜けの良いリズミカルなペダリングは、どうやっても無理なお話のようです。 チェーンのたすき掛けを解除して抵抗を低減しても、残った問題がしっかり顔を出します。 |

|||

購入五年目にして山を走る

|

|||

|

上述の通り、改善・改良の余地も無くなってしまいましたので、

実力の検証をするというか、残された問題点を確認するというか、 近場の国立公園の一部となっている山を縦走してみようかという気になりました。 山間部を30km、車なら小1時間の区間です。 標高860mあたりを走りますから、いかにもアスリートなローディはさておき、 世間一般の感覚としては、自転車でそこまで登るのはよほどの物好き(まぁね)ということになります。 貧脚な私も、走らぬ Type-R も、当然敬遠してきたのですが、 現在の Type-R の仕上がりから何となく現実味を帯びてきたというところです。 シティサイクルで行った方もいらっしゃいますから、24速もあれば何とかなるだろう、と。 山中では、ロードのチームが「ま、さ、か、の、リカンベントぉ〜?」を連呼して追い越して行ったり、 ジョギングするおネエさん(もちろん車で来ているのでしょうが)の方が速かったりとか、 面白おかしいこともありましたが、状況を楽しむ余力は無く、(ホントは景観がさほどではなく楽しくなかった) 引き返すタイミングを失った結果として(笑)完走いたしました。 筋肉痛等の身体ダメージがなかったのは幸いですが、 これは背もたれが力を逃がすせいで、身体にダメージを返すほどの力が加わらないためでしょう。 身体にとっては安全ですし、結果として楽に走れるという見方もできますが、 車体としての力の変換効率がよくないのは明らかです。 いくら良くなったと喜んでも所詮はスポーツ走行とは無縁の、 キレの無いまったりとかったるい走りであることに変わりは無かった訳です。 |

|||

|

|||

|

この一年の間に座面高を二度にわたって下げていった結果、

走りっぷりは普通レベルと思わせてくれるものになりました。 これまでは、路面の僅かな起伏を通過するのにも、 上に上がるには仕事量というエネルギーが必要だという物理法則を身をもって感じていましたが、 座面高を落してからは流れに任せてやり過ごせることが多くなりました。 少しは勢いを維持できる漕ぎ方になったのに気を良くして場違いな山間部にも出撃した結果、 何の彼のと言いながらも問題は出尽くしているようであり、 このままだらんとしたチェーンで落ち着いてしまうのか? と思いきやまだまだそれでは終れない事に・・ |

|

| これはかなり拙いことになってます | |||

|

さて、左画像は上の山間部縦走を含め

しばし走った後のアイドラなのですが、 樹脂本体のダメージは見られないものの、 すでに駆動側のOリングが伸びて 溝から浮き上がっています。 撮影のために浮いた部分を前方にしていますが、 実際に浮き上がるのは後方で、 漕ぎながらでも確認できます。 |

||

|

Oリングに偏摩耗は認められませんから、チェーンとの当たり具合は適正なはずですが、

それでこの程度の耐久性であるなら、割高な純正補修パーツに拘る必要は全くなくなりました。 バリもあって形状精度の良くない純正品を、送料を天秤にかけながら無理して購入・備蓄する必要は、 もはや御座いません。 電動パワーの Type-RE は大丈夫なんでしょうか? Type-F も同じOリングですが、《 キックバック 》の問題がないので、ずっとマシかもしれません。 |

|||

| Oリングを替えて事態収拾なるか? | ||||

| 手近な代替品を | |

|

純正品にはアイドラのような用途に適した専用品かという期待もあったのですが、

たいした品質ではなく持ちも悪いとなれば、より安価な市販のものに切り替えるのが得策です。 市販のOリングがどの程度の耐油、耐候、耐磨耗性を持つかは分かりませんが、 チェーンメンテ毎に交換してゆくのも価格に見合った悪くない対処方だと思います。 純正品のサイズは G35(内径34.4/線径3.1)のようですが、 現在、P32(内径31.7/線径3.5)を試用しています。 カクダイというメーカーのもので、家庭の水周り補修用としてホームセンターで入手できます。 線径が大きくアイドラのOリング溝に嵌りきらないのを、 径の小ささで締め付けている図になります。 太くなったOリングの上に跨るチェーンはやや不安定なようですが、 流れの維持に支障をきたすほどのものではありません。 また、ゴムらしい緩衝感が無きにしも非ずでスカッとしない面もありますが、 アイドラノイズはまず出ません。 そこで、少々問題はありますが、チェーンの掛け方を本来の交差掛けに戻して、 耐久性を含めて様子を見る事にしました。 |

|

| 事態収拾宣言 〜経過観察終了 | |

|

・・・ 特に問題ありません、私の場合には。 純正品以上に良好です。

戻り側のOリングの交換頻度は送り側(駆動側)の半分以下で済みますから、 取り立てて面倒が増えたという事もありませんし、 何よりダメージがアイドラ本体にまで及ぶことが無くなりました。 が、やはり交差させてチェーンラインを捻るのは良くありませんね。 脚応えがもっさりしてしまいます。 長い上りなど、状況に応じて交差掛けは解除したほうが良いと思います。 しかし、一日の最初からこれで乗り始めれば、そんな違いを気にすることもありませんし、 何よりみっともなくだらんとしたチェーン落しからまともな見栄えに戻ったことは大事です。 私はシールチェーン対応の《オートバイ用チェーンオイル》を使用しています。 Oリングへの攻撃性は全く認められませんが、水周り用に販売されているOリングですから、 オイルによっては相性が合わないかもしれません。 |

|

| すでに購入後5年半が経ちました。 | |

|

忘れていた脱落防止金具を戻して、私の最終仕様の出来上がりです。 あきらめ半分ではありますが、まずまず使えるものになっています。 リカンベントに完全はありえませんから、こんなものでしょう。 |

|

|

|

| またこの姿に戻った。 |

2012年4月、脱落防止金具を外側から取り付けました。

画像の状態では心許なく見えますが、 現実的な脱落防止効果は十分です。 チェーンの掛け変えは容易。 |

|

最終的にどうにかならんかと思うのは背もたれ(のシート)ですね。

こいつが品格を下げています。 |

|

| タルタルーガ FとR 目次 ・Top page |

| Type-F ハンドル周り ・シート ・パワーサポート ・ケーブル取り回し ・駆動系 ・その他 ・購入手引き |

| Type-R ハンドル周り ・シート ・ケーブル取り回し ・塗装品質 ・リアサス ・アイドラ ・どれほどbikeEか ・その他 |

| 雑記1 ・雑記2 Type-F 新型シートフレーム ・雑記3 Type-RE ・雑記4 チェーンオイル |

| 雑記5 XDS W5 ・雑記6 無印良品16型折りたたみ自転車 |