できるのであれば換えてみたくなるのがエアサス。

インストールできる保証さえあれば、

価格のハードルを乗り越えてみようという気になりませんか?

インストールできる保証さえあれば、

価格のハードルを乗り越えてみようという気になりませんか?

えらい

エェもんどす

おひとつ

どおぞ

エェもんどす

おひとつ

どおぞ

| KIND SHOCK 〜エアサスの夢 |

できるのであれば換えてみたくなるのがエアサス。

インストールできる保証さえあれば、 価格のハードルを乗り越えてみようという気になりませんか?    えらい

エェもんどす おひとつ どおぞ |

| パンク修理は難行苦行 〜BIG APPLE が良さげ | |

|

Type-R の出先でのパンク修理など、想像するだけでうんざりします。 リアは相当に厄介ですよ。

耐パンク性が高い事が絶対条件とすれば、ケブラー層の入った BIG APPLE はぴったりです。 気に入る人が少ないのか、新車外し品みたいなのが出回っていて、入手性もいいですし。 |

|

|

標準の KENDA (1.75) より静かでスムーズですし、 断面が円形ですから倒し込んでいく途中で手応えが変わることもありません。 太さのおかげもありグリップも十分ですから、路面を気にすることなくよそ見に集中?できます。 が、外径が大きくなりハイギアード化することもあって加速感が悪く、体感的には速くはなりません。 さりとてスピードを求めて最大圧にしてしまうと、乗り心地は固くなり、 タイヤの個性である良好な低圧特性を殺すことになりますし、やっぱりさほど速くはなりません。 また、これだけ太いとホイール脱着の際に開放したブレーキシューに引っ掛かりますし、 外径が大きい分キックスタンドの足が長くなってしまいます。 ( Fフェンダーも拙いかもしれませんが、こちらはタイヤの太さよりもケーブル取り回しの問題が先に立ちます) 車体との取り合わせとしてはこんなものだというのも理解できますし、妥協し易い選択ですが、 リムとの相性が悪く、ビードが落ち込み気味で、装着状態でのユニフォーミティーは良くありません。 耐パンク性の高さという保険以外に取柄を感じられない、と言うのが正直なところではありますが、 さりとて、他の選択肢で乗り心地を悪化させる気にもならないしで、困ったものです。 尻痛が避けられなかった Type-F 経験者としては、Fとは別の方向性があるのならそちらを選びたい、、、 大げさなシートにもかかわらずあの尻痛の再来では、どうにもなりませんからね。 リカンベントとして、そこは何としてもF以上のものを確保したい、これが本音でしょうか。 Fより遅くなっても、のんびりできるのであれば、のんびり時間を過ごせばいいわけです。 |

|

| MARATHONの下準備を兼ねて | |

|

BIG APPLE は Type-R の性格に合った、理屈としては合格点のタイヤのはずです。

が、変わり映えのしない走行感が頭の何処かで引っかかっています。 低速域向けの車体に対して、同調増幅か速さの補完かという根本的な判断に立ち返れば、 Type-F で好印象だった MARATHON (1.5) への乗り換えも想定しておかねばなりません。 速さはどんな自転車にとっても絶対正義の万能薬ですからね。 とは言え、MARATHON の選択には、どんな自転車にも同じ成果を要求してしまう因習の縛りが潜み、 BIG APPLE の選択には、分相応に留まる無念さと諦めが潜んでいます。 どちらも妥協の選択となってしまうのは、Rが中途半端なせいでしょう。 よって正解は無いと思います。 BIG APPLE は 50psi (350kPa) =(MARATHONの下限圧近く)で使用していますが、 対する MARATHON (1.5) は 45〜100psi と、結構な硬さになります。 Type-F では純正エアサスとの組み合わせで使用していましたから、 この際、その準備段階としてエアサスを試してみるのも面白そうな気がします。 本当は、どう見てもなんちゃってなコイルサスを替えてみたかっただけなんですけど、 それなりの出費に至るにはストーリーの後押しも必要でした、と言うことで、、、 |

|

| 付けてみなけれゃ分からない 〜購入4ヶ月半の決断 | ||||

|

||

| 心 配 | ||

|

XC用という割には 562 が意外と早く《動作不良》になり、

一旦ノーマルのコイルサスに戻した後、上位機種の 582 を購入。 どちらも出来の良い街乗り用みたいな感じで素人にも分かり易い動きをしてくれますが、 こんなものでXCとかのコースにほんとうに対応できるんでしょうか。 |

||

| 効果はあっても妥協点は低い | |

|

毒を食らわば皿までと、BIG APPLE にエアサスの度が過ぎた取り合わせですが、

取付け長が10mm長い150mmなので、帳尻合わせにサグを最低10mm確保せねばならず、 もう少し硬い方がいいんじゃないかと思えるセッティングとなります。 さすがに車体のがたぴしはかなり軽減されますし、ショックも和らぎますので、 緩衝効果ははっきりしています。 これに慣れてしまうと標準のサスでは上体がシェイクされるようできついものがあります。 取付け長が合っていれば、もう少し固くしてそこそこの妥協点が見つかると思っていますが、 現状では取付けは可能というだけのレベルです。 出費に対する見返りを求める気持ちから妥協しているだけで、これが良い状態とは考えておりません。 もともと速さには期待するものが無かったので、漕ぎにダルさがでたところでしれたものなのですが、 もうちょっとましな標準品が付いていれば手を出さずに済んだかもしれません。 半端なサイズなのに困りますね。 2004年にエアサスのオプション設定の予定もあったようですが、実現しませんでした。 非常に残念です。 |

|

| ストロークの弊害 | |

|

はっきり言って標準のコイルサスは無いよりましな程度の働きぶりですが、

かえって漕ぐには好都合で、自転車らしい爽快さがあります。 視点の上下動が少ないせいか、視界がクリアで広く感じられます。 気持ちいいですね。 身体も上下動しない方がペダリングが安定するようでリズムにのせ易く、 走らせていることが気持ちいいです。 以上、KIND SHOCK からノーマルサスに戻した直後にはそう思えます。 上下動(サスの動き)の違いは夜間のライトの光軸のぶれでも確認できます。 KIND SHOCK では光軸が頻繁に上へ逃げてしまうので、 ライトに頼る夜間走行は無理です。 ロックアウトすれば良いのかもしれませんが、 ロックアウトするとサスがアウトになりそうで、 試すのは勇気が要ります。 大丈夫なんでしょうか、これ。  ど〜する?

|

|

| 他人には薦められない | |

|

Type-F でエラストマーサスから純正エアサスに交換した経験から、

乗り心地をあきらめずに MARATHON (1.5) が使える可能性も探っておきたくて手を付けてみましたが、 結果にはちょっと拙いものを感じます。 さりとて大出費なエアサスを、ホームセンターで売られている自転車のよりはましな程度の、 何か誤魔化されているような気がしてならない鉄の塊のような標準コイルサスに戻すのもいやなものです。 乗り心地が目的ならば、BIG APPLE で空気圧を丁寧に追い込んでみるにとどめた方が、 面倒がなくてよろしいかと。 |

|

| やることなくて何となく 〜三年経てばそんな気にもなったりする | ||||

| 幸せの予感・その一) ついにエアサスのロックアウトを試しました | |

|

購入形態を含めてあまり信頼性を望めそうになかったので控えてきたのですが、

長い上りでふと試してみることに。 よたよたと失速寸前走行しかできないのは変わりませんが、 もたつき感が軽減されるのか、気分はいつもよりすっきりと上れましたので、 脚力のある方であれば登坂のリズムも変わることと思われます。 私の場合は登坂中はさておき、上り切った後のスピードの回復が楽な気がしますし、 全走行後のくたびれ方も次回の走行を楽しみにできそうな類のものになったりで、 これはもう、ちょっとした事件ですね。 (調整レバーを一杯まで回しても完全にロックされるわけではないようです。 仕様なのか、不具合なのかは不明) |

|

|

こうなると、現状の柔らか過ぎるサスの動きを抑えれば、

通常走行もより気分の良いものにできそうな気がしてきます。 まぁ、現状の問題点はとうに分かっておりましたが、 ここにきてふかふかとした乗り心地の極点に居座り続けるのもどうかという気になってきました。 きっとほかに考えることが無くなっていたんでしょうね。 ということで、行動に移すことにします。 後述。 |

|

| 幸せの予感・その二) とうとう前ハブのメンテ | |

|

空転させた際にチッチッと鋼球がぶつかり合うらしき音がするので、

しぶしぶメンテすることにしました。 デュラらしきグリスは十分に残っており、さほど汚れてもおらず、 開けて損したかと思いましたが、玉押しに虫食いを発見。 鋼球共々次回に交換することにして、今回はグリスをレスポに変更して元に戻しました。 この蜂蜜のようなグリス、ワンの隙間からハブの内側に逃げて行くような気がしてちょっと心配です。 粘度がゆるい分、ゴリゴリ感がはっきりとして、元より良くなった気はあまりしません。 コリコリっぽいところで組上げてフロントを持ち上げて車輪を空転させてみると、 作業前ほど回り続けません。 まぁ、ね。 実際に走ってみると、意に反して何かいい感じです。 チェーン同様、メンテしたては何使っても軽くなるのは当たり前、の類かもしれませんが、 僅かに追い風に恵まれているように進みます。 |

|

|

もっとType-Rを楽しめそうな気配がして何やら考え始めたりします。

ならばリアもやったらどうかとなると、こちらは DualDrive ですからねぇ。 分解図を見たりはしますが、やっぱりさわらぬ神に祟り無し、です。 |

|

| ということで 気を良くした勢いで、行動に移すことにします。 |

| サス取付け長をフレームで合わせる |

|

エアサスを正しく使うために、取付け長150mmに合う穴を開けることにしました。

フレームに手を加えてみるほどの熱心さは持ち合わせていなかったのですが、 きっと走るより穴開けるほうが面白そうな気がしたんでしょうね。 サグに気兼ねすることなく適度に締め上げて、漕ぎと乗り心地のバランスを取ろうかと思います。 |

|

|

||

|

この位置で、フレームの尻尾の先端の高さがノーマルサスの時と同じです。 私の体重が軽いせいかノーマルサスのサグは無かったのに対してこちらは1cm弱ありますから、 乗車時の実質的な座面高はノーマル時よりも低くなります。 |

||

|

実感を伴うほど低くなったわけではありませんが、姿勢変化に合わせて、

サドルの角度、メッシュシートのテンション、ハンドル位置、キックスタンドの長さ、と ほとんどの箇所を再調整しています。 芋づる式に面倒が湧いてきますね。 泥除けに古チューブを切ったものを付けています。 また、サス取付けボルト(下側 M6×60)は交換しています。 右下画像の真ん中が交換したボルトで、僅かに左に曲がっています。(見てもよく分かりませんよね) 再使用はできますが、外した際には交換してしまった方が精神衛生上よろしいかと。 |

|

| 結果は良好 | |

|

圧を高めにして、当初の目論見通りの成果が得られました。

これには乗車姿勢(座面高)の変化による影響も大きいようで、 従来のペダリングの違和感、ダルさが影を潜めました。 自転車が進みたがらないという感覚は無くなり、 スピードを上げることにストレスを感じることもありません。 ちょっと走り込んだ翌日でも、以前のように食傷気味にならず、気持ちよく走れるようになりました。 キックスタンドも少し短くできた分しっかりしましたし、あれこれと、いいことたくさんです。 前ハブのメンテの結果と合わせて、ようやく様になったと思います。 いい気持ちを味わえる自転車になったと思います。 私的にはつっかえていたものが落ちて、これで一応の完成という気がします。 ただし客観的に速くなったわけではありませんので、念のため。 遅いには違いないけれど、強いられて遅いという抑圧感というか、 前へ進めることが労働であるかのような暗黒面からは抜け出せたということです。   |

|

| これでめでたしめでたし、のはずだったのですが・・・ 《三年経ったType-R》へ続く | |

| それでもいまひとつ面白くないのは何故だ 〜8ヶ月後にふと思う | ||||

|

梅雨でひと月半ほど乗らずにいたら、フレームの塗装に異変が・・。 《→塗装品質の頁へ》

気にしないことにしてみるも、準備をして外に繰り出すのがすっかり面倒くさくなって、 走っていても漠然とそんな思いに囚われます。 そんな折にアイドラのベアリングが抜けているのを発見。 なんじゃこりゃ? 《→アイドラの頁へ》 |

|

|

|

| もっと下げたらどうなる? |

| アイドラの交換ついでに再度サスの取付け穴を追加して、座面高を可能な限り下げてみることにしました。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

|

KS-582 に取り替えた後も、この時の KS-562 のフルボトム状態が、

本当に普通に走れたものだったのかが少し気になっていましたから、 取付け長 125mm の A5RE でもぽちっとしてお盆休みにインストールするのもいいかと考え始めていたのですが、 塗装品質に萎え気味なところにアイドラの欠陥が追い討ちをかける、という展開では追加投資の価値無し。 在る物使って出来る範囲で遊んでみます。 走るより面白そうですから。 もうこうなったら何でもありで〜す。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

変更後の状態は、ノーマルの穴位置での取付け長130mmに相当します。

125mmの A5RE に換装することなく、軸間長123.5mmの走行にかなり寄せることが出来ました。 |

|

| キックスタンドの感触向上 | |

|

キックスタンドは、スイングアームの角度がより水平に近くなったことから今回も少し短くできましたし、

前方への振り出しも小さくなったのでその分だけしっかり感が増し、 少しの間停めておく程度なら気を使わずに済みそうです。 静的に自重を支える限りでは揺らぐ感じも無くなり、「ガガンボの脚」的な不安な腰高感はもはやありません。 これはめでたし。 |

|

| 走ってみると(その1)〜良くなった所 |

|

は残念ながら一つしか見つかりません。《 bikeE AT化したディメンション》によるペダリングの向上です。

片足(利き足でない方)で漕ぐと、反転に移る下死点のイメージが不明瞭で踏み込みが奥まってしまうため、 膝が伸びきろうとするまでトルクが掛かって、そこからすぐに引き足に反転する、 空手の突きのようなピストン運動を、無理に円軌道でやっているようなぎこちなさが拭えなかったのですが、 ことさら円運動の維持に神経を使う必要も無くなり、自然な感じとなりました。 おそらくこれが 一般的な 状態だと思います。 確実に言えるのは、私の様なヘボでも座面を下げれば少しはマシに漕げる、ということです。 脚のヘタリ方も走行後の疲労感も変わりますし、 何より疎遠となっていたケイデンスを意識した走り方ができます。 回し易くなってそう感じるだけですが、これは大進歩です。 bikeE AT は偉い。 結論としては |

||||

|

||||

|

ということかと。

ただ軽く回していくだけのアイドリング的な走行でも、トルクの掛かる領域と効率に違いがありますから、 ノーマルは非常に損です。 自転車としてひどい話だと思います。 ノーマルが走っていても重さを感じてしまうのは、充分にトルクが掛からないためでしょう。 |

||||

| 走ってみると(その2)〜悪くなった所 |

|

は残念ながらいろいろあります。 良い所が一つしかないんですから。

どうも今回は少々やり過ぎて落しどころを外したようです。 しかし、おもしろいですね。 ここまでやってしまった自分が。 アンタは偉い。 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

まぁ、アイドラの摩滅以外の悪化現象は、いずれも慣れの問題で片付けてかまわない程度でしょう。

一方、ペダリングの問題は慣れで埋め合わせの出来るものではありません。 が、手をつけなければ気付かずに過ごせるのですからその方が幸せ、でもいいとは思います。 |

|

| 弄るのはほどほどに | |

|

Type-R の在り方としては、アップライトな敷居の低さをいかに提供しているかが肝だと思いますので、

このようなカスタマイズに深入りすることは好ましくありません。 とはいえ、「乗りやすい」というほんのさわり部分にかかわるだけの甘い口上しか持たないRを どうこうしようとした場合は、避けようがないのも事実です。 「より楽に」であろうが「より速く」であろうが、やりだせば出てくる結論は同じでしょうね。 何か弄るたびに走らせるための機能、配慮が欠けていることが顕わになります。 それが分からないうちは、残った「空が見える」とか「乗りやすい」とかで納得していられるのですが。 |

|

| 発覚したエアサスの問題点 〜車体はサス非対応 /(^o^)\ なんてこったい | ||||

| キックバックはかなりまずい | |

|

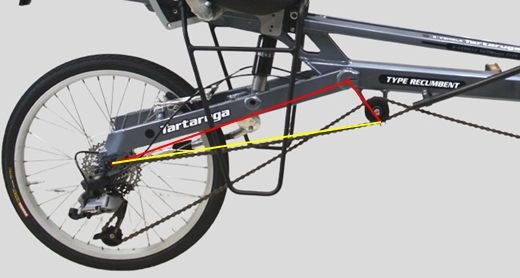

アイドラの摩滅が早く、まさに消耗品と化しました(上述)。

Type-R のアイドラはスイングアームのピボットの下側に配置されています。 このため、サスが縮むとアイドラと後車輪軸との距離が広がります。 (下画像の黄線) このとき駆動側チェーンは広がった分を補充するために、 後輪をより多く回すかチェーンリングを逆転するかしなければなりません。 後輪は、瞬間的に回転を上げる(スリップする)ことになりますが、 サスが縮むのは荷重の掛かった状況ですのでそれは無理で、 結局、チェーンリングの方から不足分を戻してもらうことになります。 実際には走行中に一瞬ペダルを止める力が働くだけですが、ペダリングが改善されたのが仇となり、 ペダルを押さえ込む力が強くなった分、アイドラへの負荷が増大します。 サスが縮むたびにOリングは押しつぶされ、チェーンはアイドラの樹脂本体に接触します。 かくしてアイドラが消耗品と化したようです。 |

|

|

呪いのトライアングル

|

〜 災いなるかな エアサス 〜

|

|

|

サスが縮めば赤線2辺の頂角が広がりますから、

底辺(黄線)が延びます。 |

||

|

リカンベントはペダルの踏み込み方向とサスのストローク方向が異なるため、

サスによるパワーロスは無いと言われています。 ホントですかね? かなりアップライトなリカンベントにどの程度適用できるのかはさておき、 Type-R では上述のようにサスの動きはペダルを押し返す力となります。 いわゆるキックバックという現象ですが、 ペダルを回そうとする勢いが寸断されるので、回転維持に余計な労力が必要です。 Type-R のペダルが回し辛い要因の一つがここにあります。 キックバックは車体の上下動と同時に発生するため、 その振動の中からキックバックのみを感知することは、まず無理です。 ただし、例外的な状況もあります。 緩い下りをチェーンのテンションを維持する程度に軽く回しながら流すような場合には、 ペダルを回す勢いが弱いので、キックバックをもみ消せません。 ペダルを止められた次の瞬間に、またペダルを踏み始めるという ペダリングの寸断に合わせて、リアハブからカンカンと音がします。 縮んだサスが伸びる際にチェーンが弛んで(上画像・黄線が縮む)、 空転しかけたフリーに再度駆動力がかかる際の打音だと思われます。 あまりストロークしないノーマルのサスなら、おそらくこうはならないでしょう。 あれこれ弄ってペダリングを改善しても、この影響が無くなる訳ではありませんから、 時間が経てば必ず「走らせること、ペダルを回すこと自体に気持ち良さは見い出せない」 ことに気がつきます。 エアサスは乗り心地を得て走らせ心地を失う選択となります。 (走らせ心地も座面高に依存しますので、「心地良さ」はユーザーが何とか工面せねば得られません) |

|

| Type-R だけではないはず | |

|

多くのリカンベントにキックバックの問題はあるはずですが、

Type-R 以上に長いチェーンの弛みや取り回しが、程よくキックバックをもみ消しているのかもしれませんね。 Type-R は、無いよりはまし程度のサスが、発生源であるストロークを抑制し、 さらに大きすぎるチェーンリングが、チェーンの引き戻しに要するクランクの逆転角度を減少させています。 おまけに踏み込みの効いていないライディングフォームでは何も伝わってきませんから、 素の Type-R にもキックバックの問題は無いと言えるでしょう。 Type-F 同様、ダメはダメなりにとても上手に纏まっているということになります。 最終的に帳尻が合わなくなる手前で設計を放棄するという、 見事な見切り ! |

|

| ノーマル・サスは 6mmで難を逃れる護符でした | ||||||

|

||||||

|

標準の RST22 (取付け長140mm) です。

MEKS製エラストマーサスの無償アップグレード、つまりリコールの代替品です。 ゴム製のダンパーから覗くシャフトから、実トラベルがかなり小さいことが伺えます。 右の組まれた状態でシャフトの見える部分の長さは6mm程度しかありません。 取付け長の長いやつを切り詰めて短くしただけの、ただの製作可能範囲な感じで、けっこう重いですね。 エラストマーの代替としてはこんなものかもしれませんが、ばねのプリロード調整は難渋しそうです。 乗り心地を調整できるレベルではなさそうで、落し処が分からないんですが、 カチャカチャ音が出たり、振動で緩んだりしてはなりませんから こちらも先入観に囚われず、しっかり締め上げておくのが正しい使用法でしょう。 |

||||||

| 後の祭り | ||||

|

キックバックにはもっと早く気づくべきでした。

長いチェーンの弛みが緩衝効果をもたらしてくれるのか、 何となくダルな印象だけで長い間、事を済ませてきたのですが、 サスと言えばペダリングロス、として看過してきたのはまずかったですね。 最初にインストールした KS-562 が《フルボトムで固着した状態》でも疲れずに走れたことが、 「座面高は下げた方が良い」ということだけではなく、 「サスは無い方が良い」ということも示唆していたわけです。 せっかくのこの機会に、サス無しでどの程度我慢できるのかを検証しておくべきでした。 標準のサスは、見かけによらずバンプラバー程度の機能しかありません。 たとえ安普請に見えて性能不足に思えても、それで正しい理由があったわけです。 このあたりの事情に考え至らず、グレードアップのつもりで 街乗りセッティングでよくストロークするエアサスに手を出したのが運の尽きです。 おバカですねぇ〜〜。 本来ならばハードテイルであるべきものに、 見かけだけのサスを割り込ませているのですから、 限度をわきまえるべきでした。  |

|

| しかたありませんから | |

|

ストロークを減らすために、エアサスの圧を25%ほど高めてみました。

乗り心地はまだ何とかなる程度に引き締まりますが、肝心のストロークは健在です。 ノーマルに近付けるにはかなりの覚悟で望まねばならぬようで、 そうすればエアサスに換えた意味が無くなりかねません。 しかし、駆動系の設計がサスに対応していないのですから、サスは無い方がいいに決まっています。 残念ですがエアサスの意味もクソもありません。 よって、ロックアウトを標準にする覚悟で圧を高めてしまうしかありませんね。 しかたなくの25%程度ではまだまだだということになります。 ということで、とにかく我慢できる範囲でサスを硬くして行けば、 コソコソと裏で悪さをしているキックバックはそれなりに軽減されて、 走りのキレにこっそりと効いてきます。 気持ち程度のものかもしれませんが、こういうのは積み重ねですからね。 そう思っていないと自転車弄りなんてやってられません。 いっちょやったろやないかい ! ? でもめんどくせ〜っ ! ! |

|

| (( どおせアイドラの問題もあるしな。このままでえェわ。)) | |

| アイドラといい、サスといい、無い方がいいというのも困ったものですね。 | |

| (( せやから どおやったところで どおにもならへんのや。)) 結論です ! | |

| 話の出たついでに 〜素直な気持ちで感謝しましょう | ||||

|

||||||||||||||

| 旧・本家サイトより | ||||||||||||||

|

こう言っては何ですが、「メーカーの良心」の宣伝効果はかなり大きいですね。

これぞ日本の安心ブランド、、の演出はバッチリです。 |

| タルタルーガ FとR 目次 ・Top page |

| Type-F ハンドル周り ・シート ・パワーサポート ・ケーブル取り回し ・駆動系 ・その他 ・購入手引き |

| Type-R ハンドル周り ・シート ・ケーブル取り回し ・塗装品質 ・リアサス ・アイドラ ・どれほどbikeEか ・その他 |

| 雑記1 ・雑記2 Type-F 新型シートフレーム ・雑記3 Type-RE ・雑記4 チェーンオイル |

| 雑記5 XDS W5 ・雑記6 無印良品16型折りたたみ自転車 |